本当に愛犬の健康を守れるドッグフードの選び方とは?

正直な話、私は昔、ドッグフードを「どれも大差ないだろう」と思っていました。パッケージのデザインや値段で選んだり、「人気」と書かれているものを鵜呑みにして買ったこともあります。でも、あるとき愛犬が体調を崩し、そこから食事の重要性に本気で向き合うようになりました。

私が気づいたのは、ドッグフードって“中身を見なければ本質がわからない”ということ。つまり、見た目や広告だけでは絶対に判断できないということです。

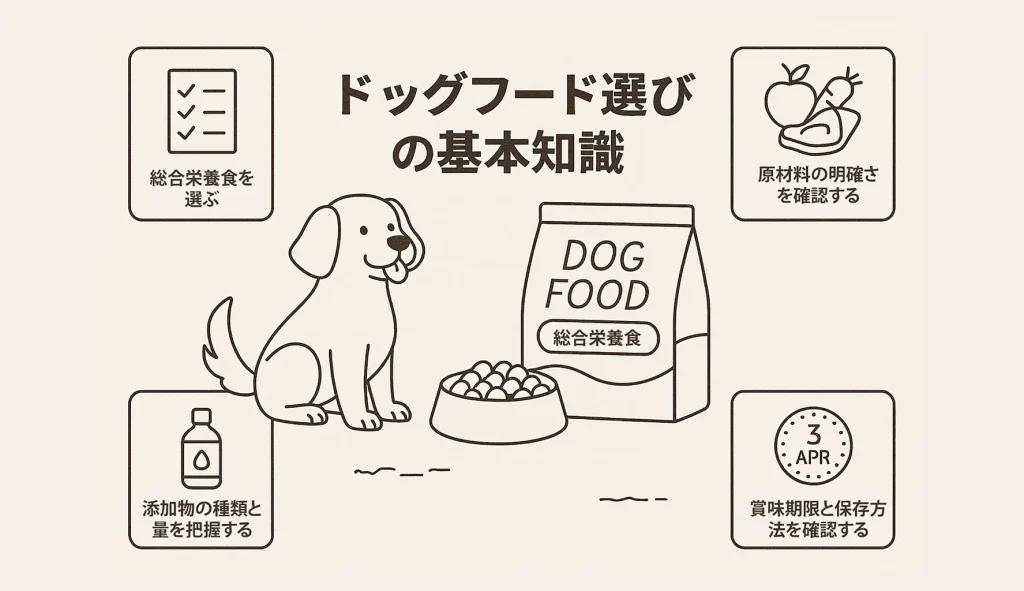

まず注目するべきは、そのフードが“総合栄養食”であるかどうか。これは最低限の前提条件のようなもので、毎日それだけで栄養をしっかり補える基準を満たしている証。パッケージの裏に小さく書いてあることが多いですが、私はまずここをチェックします。

次に、原材料の表記。具体的に「チキン」「サーモン」「鴨肉」といった表記がされているものは、材料に自信がある証拠だと感じています。逆に「家禽ミール」「動物性たんぱく質」など曖昧な書き方をしているものは、何が入っているのか想像がつきにくくて、どうしても警戒してしまいます。

あと、見逃されがちなのが添加物の存在。もちろんある程度の保存料は必要かもしれませんが、私はできるだけ“余計なものが入っていないフード”を選びたいと思っています。というのも、過去に「何となく肌の調子が悪そうだな」と思っていた愛犬が、フードを変えたら急に毛艶が良くなったんです。医者にかかったわけではないですが、「あれは確かにフードだったな」と今でも思います。

最後に、保存方法。フードの質が良くても、保管がずさんだと台無しになります。我が家では密閉容器に移して、空気をしっかり抜き、湿気の少ない棚に置いています。開封後の品質維持って、見た目ではわかりにくいけれど、愛犬の体にはきっと響いていると思うんです。

何を選ぶか、どう与えるか。どれもすべて「健康を願う気持ち」の表れだと思っています。完璧を求めすぎなくてもいい。でも、自分なりに納得して「これを選んだ」と言えるようなフードを、私はこれからも探していきたいと思っています。

年齢別に見るドッグフードの選び方

愛犬の年齢が変わると、必要な食事の“質”も自然と変わっていきます。これは私自身、うちの犬の成長を見ながら実感したことです。子犬のときと成犬期、さらにシニアになってからでは、同じフードでは明らかに合わないと感じる場面が何度もありました。

まず子犬期。体はぐんぐん大きくなるし、動きも活発で、見ているこっちが息切れしそうになるくらい。その分、栄養もエネルギーもたっぷり必要です。だから私は、タンパク質や脂質がしっかり摂れる、子犬専用のフードを選んでいました。あと、まだ消化機能が未熟なうちは、お腹に優しい設計かどうかもポイントになります。

成犬になると、今度は“維持”がテーマになります。変化が少ない分、かえって油断しがちですが、体型管理や内臓への負担など、見えない部分のケアが大事になってくる時期です。私もこの頃から、カロリーだけでなく「どんな原材料が、どんなバランスで入っているか」を意識するようになりました。安定しているように見えても、知らず知らずのうちに太っていたり、アレルギー反応が出始めたりすることもあるんです。

そして、シニア期。私はここで一度、食事を大きく見直しました。うちの子は、散歩の距離が短くなり、寝ている時間が増えました。動きがゆっくりになった分、当然必要なカロリーも減ってきます。高カロリーのままだと、体に余分な負担をかけてしまう。かといって、栄養が足りなくても免疫が落ちてしまう。そんなジレンマのなかで、“少量でも栄養価がしっかりあるシニア用フード”に切り替えたことで、穏やかで快適な毎日を送れるようになったと感じています。

年齢による体の変化って、犬は言葉で伝えてくれない分、気づくのが遅れがちです。でも、毎日の食事こそがいちばん近くで“変化”を感じられる瞬間なんじゃないかと思うんです。

「今のこの子に、本当に合っているか?」。フード選びの前に、まずはそんな問いかけを、私はこれからもずっと続けていきたいと思っています。

筆者が本当におすすめしたいドッグフード5選

世の中には「おすすめ」と称されるドッグフードが山ほどあります。でも、私が伝えたいのは、ただ“売れているから”という理由ではなく、「実際に使って良かった」と胸を張って言えるもの、もしくは自分が納得できる理由で選んだものだけです。

ここでは、私自身が愛犬との暮らしの中で信頼してきたフード、あるいは飼い主仲間からのリアルな声も交えて、自信をもっておすすめできる5つのドッグフードをご紹介します。

1. モグワン(Mog Wan)

初めて「これはちょっと違うな」と感じたのがモグワンでした。チキンとサーモンの組み合わせは食いつきも良く、食後に残すことがない。私にとっての決め手は“見せかけじゃない無添加”であること。原材料を見ても納得感があり、安心して続けられるフードのひとつです。

2. このこのごはん

小型犬向けの配慮が行き届いたフード。実際、知人のチワワが涙やけで悩んでいたとき、このフードに変えて明らかに改善が見られました。私も数日試してみたのですが、香りが自然で、ごはんっぽさを感じるところが好印象でした。

3. カナガン(Canagan)

穀物不使用、いわゆるグレインフリータイプ。以前、うちの犬が皮膚トラブルを起こしたときに、獣医さんから「穀物が合わない子もいる」と教わったのがきっかけでした。カナガンに変えてみたところ、肌の調子が落ち着いたんです。すべての子に当てはまるわけではないけれど、「体質に合う」ってこういうことかと実感しました。

4. ブッチ(Butch)

ウェットフードというより“生肉に近い”質感。冷蔵保存が必要なので少し手間ですが、食が細くなってきた時期にとても助けられました。においも強くなく、無理なく切り分けられるので、トッピングやおやつ代わりにも◎です。

5. ナチュロル(Naturol)

国産・無添加でシンプル。うちの子がシニアに差し掛かってから、胃の調子が不安定になり始めた頃に試したのがこのフードです。食後に吐くことがなくなり、毛並みも落ち着いてきました。「派手じゃないけど誠実」な印象が強く、そういう信頼ができるフードって、なかなか貴重です。

ドッグフード比較の重要ポイント

「どのドッグフードがいいのか」――そう思って比較し始めると、逆に迷いが深まった、という経験はありませんか? 私もまさにそのタイプでした。情報が多ければ多いほど、どれも良さそうに見えてしまって、結局“決め手”がない。そんな状況に何度も陥ってきました。

そこで私が意識するようになったのは、「何を基準に見るか」を自分の中で明確にすることです。ただ漠然とランキングや評価を見るだけでは、本当に納得のいく選択はできないと気づいたからです。

以下に、私自身がフードを選ぶ際に重視している軸を紹介します。

1. 成分の質ではなく、“意味”を見る

ラベルに並んだ成分表をただ見るだけでは不十分です。たとえば「タンパク質●%」と書かれていても、それが何由来なのかを見落とすと、本質を見誤ることも。私の場合、肉や魚が“最初の原材料”として表記されているかをまず確認します。体をつくる基本だからこそ、そこに妥協したくないんです。

そして、“穀物”や“油脂”の扱いも注目ポイント。犬によっては、とうもろこしや小麦が体に合わないこともありますし、油も“何の油か”で品質が全く変わってきます。何をどう摂るか――それが健康を左右する土台になると感じています。

2. 愛犬の体質や生活スタイルとの“相性”

どんなに評価の高いフードでも、愛犬に合わなければ意味がありません。うちの子は活動量が多いタイプなので、やや高タンパクなフードが合っています。でも、もし家の中でゆったり過ごす犬なら、同じものだとカロリー過多になるかもしれません。

また、皮膚が弱かったり、お腹を壊しやすかったりといった体質面も、フード選びに大きく影響します。私も過去に何度か「良いとされているフード」で体調を崩した経験があり、そこからは“体調の変化”を最優先で見るようになりました。

3. 続けられる価格帯かどうか

どんなに素晴らしいフードでも、経済的に継続できなければ意味がない――これも私が痛感してきた現実です。理想を追い求めるのは大事。でも、それを毎日続けていけるかどうかは、もっと大事です。

私は「品質の割に手が届くかどうか」を軸に、実際の1食あたりのコストを計算して判断しています。コスパとは“安い”ことではなく、“払った価値に見合う内容か”という視点なんじゃないかと思っています。

ドッグフード選びって、正解が一つじゃない分だけ難しい。でも、自分なりの基準を持って比較することで、情報に流されずに選べるようになった気がします。

それは結局、愛犬に「どんな未来をプレゼントしたいか」を、自分に問い続ける作業なんだと思うのです。

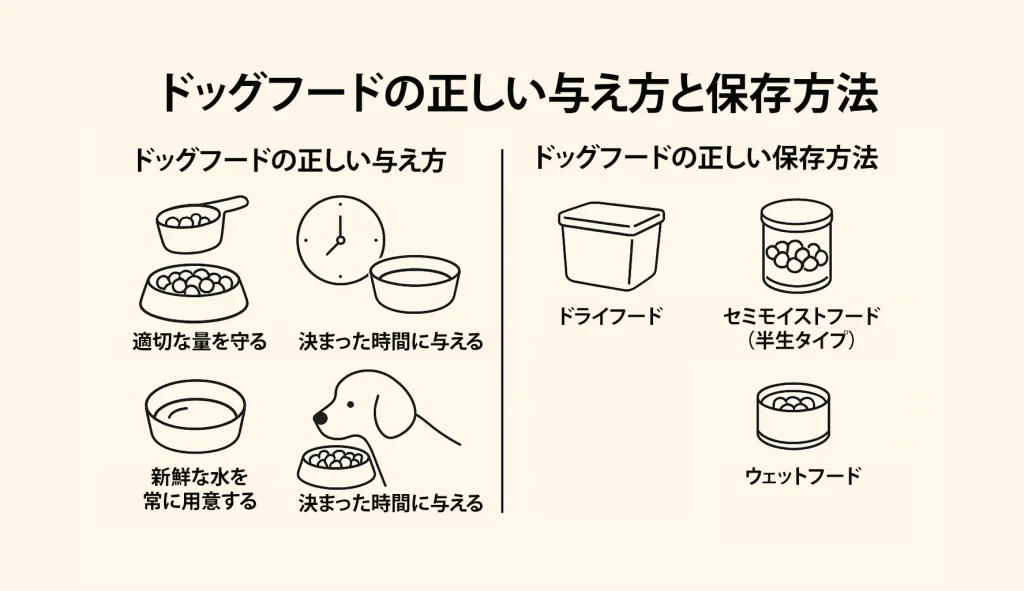

ドッグフードの正しい与え方と保存方法

どんなに良いドッグフードを選んでも、「与え方」と「保存方法」が適当では、その価値は半減します。私は何度も「良いはずのフードで体調を崩した」という飼い主さんの話を聞いてきましたが、話を深掘りすると、意外と“保管状態”や“与える量”が原因だったということも少なくありません。

フードそのものと同じくらい、与え方と保存の仕方にも気を配ることが、結果として愛犬の体調を安定させると私は考えています。

与え方:量とタイミングは“機械的”にしない

フードの裏には、体重ごとの目安量が書かれています。でも、私はあれを「絶対」とは思っていません。実際、同じ体重でも犬の筋肉量や運動量、年齢によって必要なカロリーは変わります。

うちの子は、小柄ながら運動好きで、じっとしている時間が短いタイプ。そのため、基準通りに与えると少し足りない印象がありました。逆に、あまり動かない子なら、同じ量では肥満傾向になることも。

私が日々気にしているのは、体型と便の状態、そして何より「食べ終わったあとに満足そうかどうか」。目安はあくまでスタート地点。最終的にはその子の様子を見ながら、毎日微調整していく感覚が大切です。

また、時間帯もポイントです。我が家では朝と夜の2回、ほぼ決まった時間にあげるようにしています。決まったリズムがあると、犬も安心するようで、食べムラも減ってきました。

保存方法:袋のままでは不十分

これは声を大にして言いたいのですが、ドッグフードを“袋のまま”保存している方が、想像以上に多いです。でも、袋は密閉されているようで、空気や湿気を完全には防げません。

私が試行錯誤の末にたどり着いた方法は、密閉容器に移し替えること。特に口の狭い容器を使うと、開けるたびに空気に触れる面積が少なく済むので、酸化しにくいと感じています。あとは、直射日光の当たらない場所に置くのも基本です。

加えて、開封日を書いておくこともおすすめです。どれだけ保存状態が良くても、開けてから1ヶ月以上経ったフードは、風味も品質も落ちます。うちでは1ヶ月以内に使い切れるサイズの袋しか買わないと決めてから、フードの劣化による体調不良は一切なくなりました。

食事は、“健康管理の一部”ではなく、“健康そのもの”だと私は思っています。

与え方に心を配り、保存状態にも気を配る。そんな小さな積み重ねが、愛犬の穏やかな日常を支える基盤になっているのだと日々実感しています。

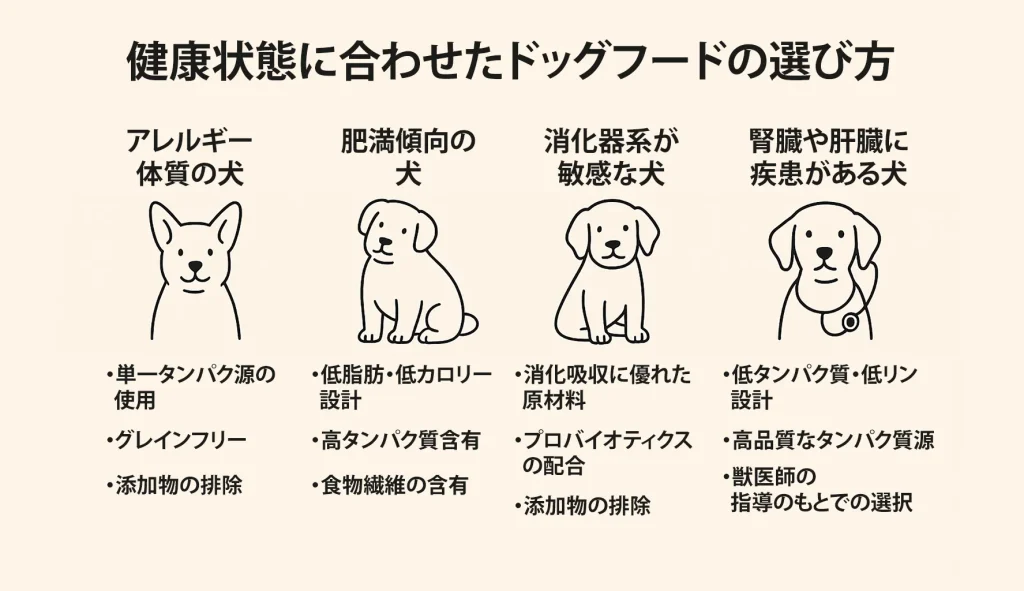

健康状態に合わせたドッグフードの選び方

犬の健康って、一見すると元気そうに見えても、実は「ごはんの中身」がじわじわと影響していることがある。これは、私が何度も痛感してきたことです。

「このフードならきっと安心」――そう思っていたものでも、実際に与えてみると、愛犬の様子に微妙な変化が出ることがある。逆に、「なんとなく試してみたら調子が良い」なんてことも。だからこそ、“その子の今の状態に合っているか”を見極めることが、フード選びでいちばん大切だと私は思っています。

アレルギーや皮膚トラブルのある子に

かゆみ、赤み、涙やけ…。これらが慢性的に出ている場合、私はまず「今のフードが本当に合っているか」を疑います。実際に、うちの犬が耳の後ろをしきりに掻くようになったとき、獣医さんの薬よりも、フードを替えたほうが効果があったことがありました。

そのとき選んだのは、原材料が極めてシンプルなフード。鶏肉のみ、あるいは魚のみ、といった単一タンパク源で、余計な添加物が入っていないもの。アレルゲンの特定は簡単ではありませんが、“余計なものをなるべく排除する”だけでも、ずいぶん体が落ち着いたのを覚えています。

体重管理が必要な子に

「太らせたつもりはないんだけど…」というのが、ほとんどの飼い主の本音じゃないでしょうか。私も例外ではなく、ある日ふと写真を見返して、以前より首回りがパンパンになっていることに気づきました。

このときに試したのは、「低脂肪・低カロリー」だけでなく、「満腹感」をしっかり得られる設計のフード。ポイントは、“我慢させないで減らす”という発想です。噛みごたえがあったり、食物繊維が多くて腹持ちが良かったりと、ちょっとした工夫で、食事量を減らさずにコントロールができることを知りました。

それ以来、私は“体重計の数字”よりも、“生活のしやすさ”を軸にして食事内容を選ぶようにしています。

胃腸がデリケートな子に

うちの先代犬は、ちょっとした環境の変化でもすぐに下痢をしてしまう子でした。そんなときに、特別な処方食ではなく、“消化しやすさを徹底して考えられているフード”に出会ったことが、彼の生活を変えました。

例えば、炊いたお米のような穀物や、脂分の少ない肉類を主に使っていたり、腸内環境を整えるための菌や酵素が入っているものだったり。決して派手ではないけれど、そういう“地味だけど効く”タイプのフードが、静かに効いてくる印象があります。

私はそれ以来、体調が不安定な時期こそ、シンプルで丁寧につくられたごはんを選ぶようにしています。

シニア期に差し掛かった子に

年を重ねるごとに、愛犬の目の表情や歩き方に、ちょっとした“老い”を感じる瞬間があります。そんなとき、最初に見直すべきはやはり食事だと私は思います。

私が意識しているのは、「必要以上に削らない」「でも、余分な負担はかけない」というバランスです。たとえば、タンパク質はしっかり摂るけれど、内臓に負担をかけるリンやナトリウムの量は控えめに。粒が小さくて噛みやすい、香りが立ちやすく食欲をそそる、そういった“細かい気遣い”があるフードは、年齢を重ねた犬にとってまさにありがたい存在です。

ドッグフード選びは、カタログスペックよりも「その子の今日の体調」を軸にして考えるもの。私はそう信じています。

“何が入っているか”だけでなく、“どう感じているか”を見つめること。目に見えない声を聞き取るように、食事と向き合っていく――それが、私にとっての「食育」ならぬ、「犬育」なのかもしれません。

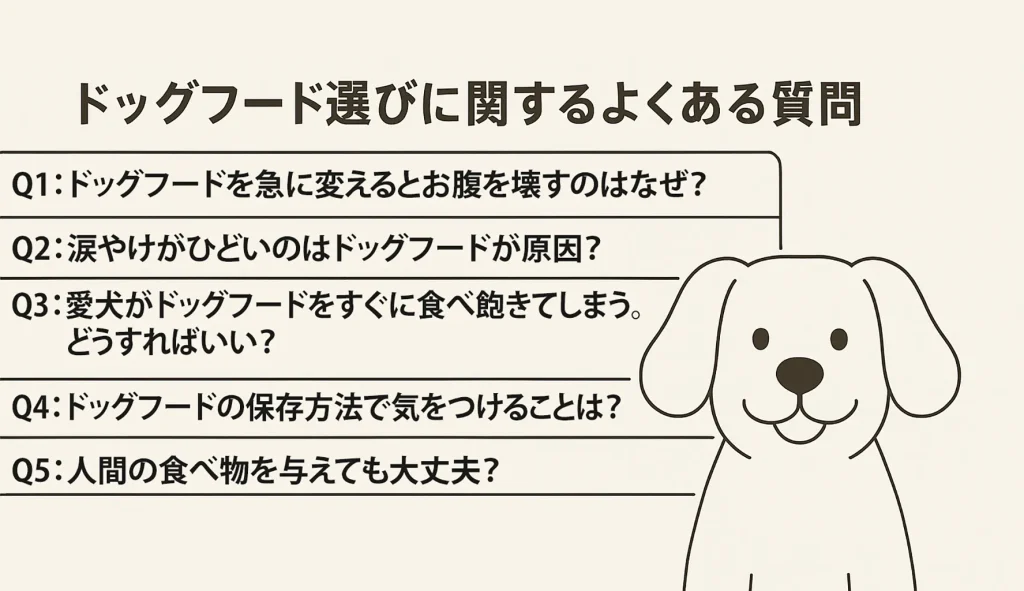

よくある質問と、その本音での答え

ドッグフードについての情報は溢れていますが、調べれば調べるほど「結局どうすればいいの?」という疑問が湧いてくるものです。私自身も、ネットの情報に振り回された時期がありました。だからこそ、この章ではよく聞かれる質問に対して、私なりの実感を込めて“リアルな答え”をお伝えしたいと思います。

Q1. ドッグフードを急に変えるとお腹を壊すって本当?

→ 本当です。でも、“急に変える”のが問題なんです。

これ、経験済みです。うちの犬も、いきなり新しいフードに切り替えたら、数日後には下痢気味に…。そのとき獣医さんに言われたのが、「1週間くらいかけて、今のフードと混ぜながら切り替えてください」というアドバイス。実際、それを守った次回はスムーズに移行できました。

大事なのは、“腸が慣れる時間を与える”こと。人間でも、急に食生活を変えたら体調を崩しますよね。犬も同じ。変えることが悪いのではなく、“変え方”が大事です。

Q2. 涙やけが気になるんですが、フードで改善できますか?

→ フードが関係していること、あります。でも、100%じゃない。

私の周りにも、「無添加フードにしたら涙やけが減った」という話をする飼い主さんが結構います。実際に、保存料や着色料を避けることで症状が軽くなった子もいました。

ただ、涙やけの原因ってフードだけじゃないんです。体質、目の構造、アレルギー、環境…要素は多岐にわたります。だから私は、「まずはフードを変えて様子を見る。その上で変化がないなら、他の可能性を探る」という順番を意識しています。

Q3. うちの子、フードをすぐに飽きてしまうんです…

→ それ、本当に“飽きてる”んですか?与え方を見直すチャンスかも。

最初は私も「うちの犬、グルメなのかな」と思っていました。でもよく観察すると、“常に出しっぱなし”“おやつを頻繁にあげている”“人間の食べ物を少しあげてしまう”…そんな小さな習慣が、フードへの興味を薄れさせていたことに気づきました。

食べないときは片付ける。時間を決める。おやつを見直す。こうした“ごはんの価値を取り戻す工夫”をしたら、自然と完食するようになりました。「フードを変える」の前に、「環境やルールを変える」ことも一つの選択肢だと思います。

Q4. フードはどのくらいで使い切ればいい?

→ 開封後1ヶ月以内がひとつの目安。大袋より小袋のほうが安全です。

私も昔は大袋を買って、「こっちの方がコスパ良いし」と思っていたんですが、途中から愛犬の食いつきが落ちたり、お腹の調子が安定しなくなったりして不安になりました。

フードは空気や湿気に弱く、開封した瞬間から酸化が始まります。密閉していても、完全に防ぐのは難しい。私は今、「買う量は、1ヶ月以内で食べ切れる範囲」と決めています。食の質を保つって、保存の仕方も含めての話なんだなと痛感しました。

こうした疑問って、ネット上の“正解”だけでは片づかないことも多い。でも、誰かの経験や視点があるだけで、自分の悩みにピントが合うことってあります。

もし、あなたが今フード選びに迷っているなら、まずは“正しいかどうか”より、“納得できるかどうか”を大切にしてみてください。それが、信頼できる選択への第一歩になると私は思います。

筆者の想いと、この記事を読んでくれたあなたへ

ここまで読んでくださり、ありがとうございます。

私は専門家でもなければ、栄養学の資格を持っているわけでもありません。ただ、ひとりの“犬と暮らす人間”として、愛犬の健康を日々考え、悩み、選択してきた経験をもとに、この文章を書いてきました。

犬は、自分で食事を選ぶことができません。だからこそ、私たち飼い主が「この子の体にとって何がベストだろう?」と真剣に向き合うことが、とても大切だと感じています。

私も最初は何もわかりませんでした。ネットの情報に振り回され、「これがいい」と言われるものを何度も試しては、愛犬の反応に一喜一憂しながら、少しずつ“わが家のベスト”を見つけてきました。

ドッグフード選びに「絶対的な正解」はありません。高価だから良い、グレインフリーだから安心、無添加だから安全――そう思いたくなる気持ちは痛いほど分かります。でも結局、最終的に決めるのは「目の前の愛犬の様子」なのだと、私は信じています。

食べ終わったあとに見せる表情。翌朝のうんち。毛並みの変化。寝顔の穏やかさ。そういった“小さな変化”を見逃さずに、愛犬の体からのサインに耳を傾ける。私がこの数年で学んだのは、そういう“感覚を信じる力”かもしれません。

この記事が、あなたとあなたの大切なパートナーの暮らしにとって、少しでもヒントや安心に繋がるものであったなら、心からうれしく思います。

そして、どうか今日からの毎日の食事が、ただの“栄養補給”ではなく、“愛情のかたち”として心地よい時間になりますように。

当サイトの記事は専門家・執筆者の経験・ChatGPT等のAIなど様々な情報源より執筆しています。