なぜ今、手作りごはんが見直されているのか?

最近、ペットの食事に対する関心が高まり、「手作りごはんに切り替えました」という声をよく耳にするようになりました。私自身、ドッグフードだけでは満たしきれない“何か”を感じたことがあり、そこから手作りの食事に興味を持ち始めました。

市販のドッグフードは確かに便利ですし、栄養バランスも計算されているものが多いです。ただ、その反面で「これは何が入ってるの?」と思うことも正直ありました。添加物や保存料、見慣れない原材料名を前にして、不安になったことは一度や二度ではありません。

手作りごはんの良さは、自分の目で選んだ食材で、目の前の愛犬のためだけに作るということに尽きます。何を食べさせたかを自分で把握できる安心感。好みに合わせて食材を調整できる柔軟さ。アレルギーや消化不良などのトラブルにも、より細かく対応できる自由度。そして何より、喜んで食べてくれる姿を見ると、「作ってよかった」と心から思えます。

もちろん、何も知識のないまま始めると、かえって栄養が偏ってしまったり、逆効果になることもあります。でも、正しい知識を持ったうえで、無理のない範囲で続けることができれば、手作りごはんは愛犬にとっても、飼い主にとってもかけがえのない日常の一部になるはずです。

次の章では、そんな「正しく始めるための基本ルールと注意点」について、私の経験も交えながら解説していきます。

手作りごはんを始める前に知っておきたい3つの心得

「愛犬に手作りの食事を」と思い立ったとき、真っ先に大切なのは“気持ち”よりも“準備”です。

私も最初は「体にいいものをあげたい」という純粋な思いだけでスタートしましたが、あとから「あれ?これは与えても大丈夫?」「栄養って足りてる?」と戸惑うことも多々ありました。

そんな経験を踏まえて、ここでは手作りごはんを始めるにあたって最低限押さえておきたい3つの心得をご紹介します。

1. 栄養バランスは「なんとなく」では危険

愛犬の健康を守るには、ただ“安全な食材”を使えばいいというわけではありません。タンパク質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラルなど、必要な栄養素を過不足なく摂ることが大前提です。

とはいえ、完璧な栄養バランスを毎回計算するのは難しいですし、私はそこまでストイックにはしていません。ただ、「今日は肉が中心だから、野菜も足しておこう」といったように、ざっくりとでも栄養の偏りを意識することは大切です。

完璧を目指すのではなく、「過不足を防ぐ意識」を持つだけで、食事の質はぐっと良くなります。

2. 与えてはいけない食材は必ず覚える

人間にとっては健康的でも、犬にとっては有害な食材は意外と多いものです。玉ねぎやニンニク、チョコレートなどは有名ですが、ぶどうやアボカド、ナッツ類なども危険です。私は冷蔵庫に「NG食材リスト」を貼って、うっかりミスを防いでいます。

大切なのは、「これは平気だろう」という思い込みを捨てること。疑わしい食材は使わない、それが基本です。

3. 急に全部を変えない

ドッグフードから急に手作り食へ切り替えると、体が驚いて下痢や嘔吐などを起こすことがあります。

我が家の場合も、最初のうちはフードの上に手作りの野菜を少し乗せるところからスタートしました。2~3週間かけて、徐々に比率を変えていった結果、スムーズに切り替えることができました。

「ゆっくり慣らす」ことが、長く続けるコツです。

次章では、実際に手作りごはんを作るうえで役立つ「調理器具」と「食材選びのコツ」について詳しくお話しします。

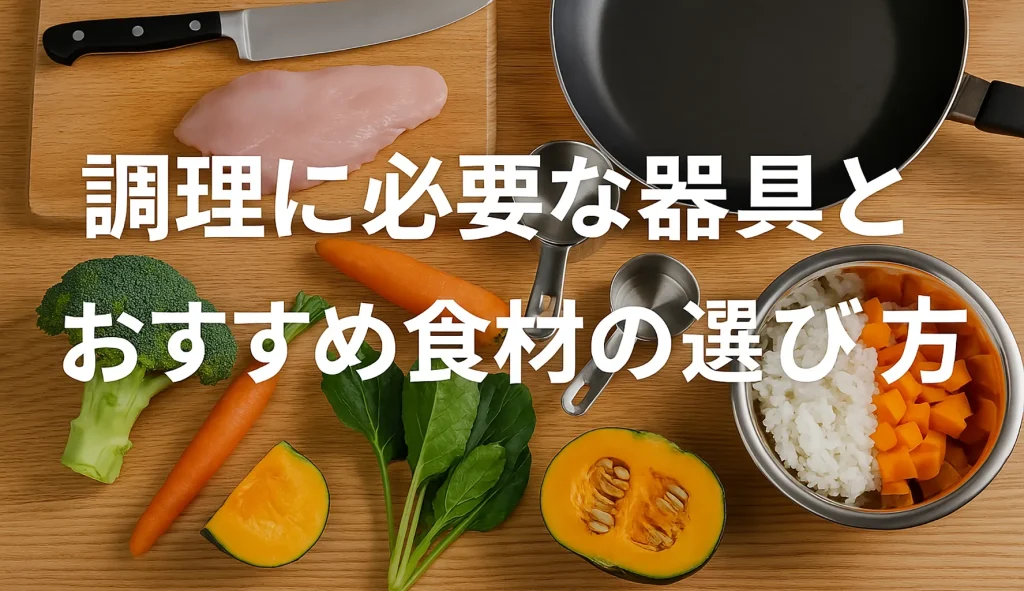

無理なく始めるための調理道具と食材の選び方

「さあ作ろう」と思っても、いざキッチンに立つと「何を使えばいい?」「どれを買えばいい?」と迷うことがあるかもしれません。私自身、最初は自宅にあるものだけで始めましたが、少し工夫するだけでずっと作りやすく、衛生的にも安心だと気づきました。

この章では、私が実際に使って良かったと感じた調理器具と、毎日でも使える食材の選び方をお伝えします。

最低限そろえておきたい調理道具

以下の道具があれば、特別な機材を買い足さずとも手作りごはんは始められます。

- まな板と包丁(できれば犬専用)

生肉や魚を扱うので、衛生面を考えて分けて使うのがベストです。 - 小さめの鍋またはフライパン

煮る・蒸すが基本なので、焦げにくいものを選ぶと失敗が減ります。 - 保存用のタッパーや小分け容器

作り置きができるととてもラクになります。冷蔵・冷凍どちらにも対応できるものを選びましょう。 - 計量スプーン・スケール

最初のうちは感覚で済ませがちですが、特に体重の軽い小型犬には“ほんの少し”の差が健康に影響します。

調理に慣れると、徐々に自分に合った道具が分かってきます。「完璧なキッチン」ではなく、「安心して作れる環境」を整えることが大事です。

毎日でも使いやすい、おすすめの食材

私はスーパーで買える新鮮でシンプルな食材をメインに使っています。選ぶときの基準は「人間の赤ちゃんにも安心して食べさせられるか」です。

- タンパク質源:鶏ささみ、鶏むね肉、白身魚(タラやカレイ)、ゆで卵

- 炭水化物:白米、さつまいも、かぼちゃ、じゃがいも

- 野菜類:にんじん、小松菜、キャベツ、ブロッコリー(すべて加熱前提)

買い物の際には「なるべく無農薬」「できれば国産」を意識していますが、無理にこだわりすぎず“続けやすさ”を優先しています。

食材選びで気をつけたいこと

気をつけたいのは、見た目がきれいでも農薬や保存料が多く使われている可能性があること。また、見慣れない加工食品や味付きの肉・魚は避けるべきです。

私は、少量から試して犬の様子を観察するようにしています。いくら体にいいとされている食材でも、その子に合うかどうかは別問題だからです。

次章では、いよいよ具体的なレシピとして「鶏ささみとかぼちゃのおじや」の作り方をご紹介します。忙しい日でもパパッと作れる、我が家の定番メニューです。

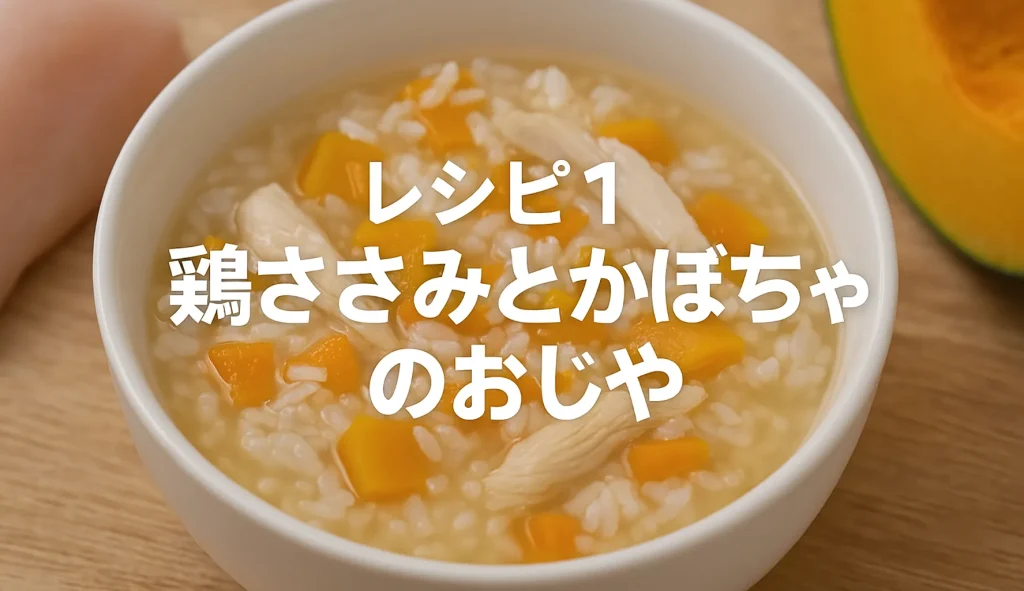

レシピ① 鶏ささみとかぼちゃのおじや ― “優しさ”を食卓に

※写真はイメージです。実際の出来上がりとは異なります。

「今日はちょっと疲れてるみたいだな」

そんな日、うちの犬に私が決まって作るのが――この、鶏ささみとかぼちゃのおじやです。

特別な材料や手間をかけるわけではありません。むしろ、とてもシンプル。だけどこのレシピには、“からだにやさしいものを食べてほしい”という気持ちが、ぎゅっと詰まっています。

材料(中型犬 約1食分)

- 鶏ささみ 50g

- かぼちゃ(種と皮を除く)30g

- にんじん 20g

- 白米(やわらかめに炊いたもの)80g

- 水 150ml

作り方

- 下ごしらえ

ささみは筋を取って小さくカット。かぼちゃとにんじんは、火が通りやすいように1cm角程度に切る。 - 煮る

鍋に水を入れ、すべての材料をまとめて中火でじっくり煮る。10分ほど煮て、野菜がとろけるようになったらOK。 - 仕上げ

炊いたごはんを加え、さらに5分ほど弱火でコトコト。水分がほんのり残って、とろみが出たら完成。 - 冷ます

必ず、しっかり冷ましてから。人肌より熱いものは、犬にとっては熱すぎます。

このレシピを選ぶ理由

正直なところ、毎回栄養計算をしてレシピを組み立てているわけではありません。でも、犬も人間と同じで、「今日はおなかにやさしいものが食べたい」そんな日があるように感じています。

- 鶏ささみは、あっさりしていて胃に負担をかけにくい。

- かぼちゃやにんじんは、自然な甘みがあり、うちの犬はどちらも大好物。

- ごはんを加えることで、ほどよい満腹感も出せますし、何より食べやすい。

こういう食事って、犬にとっては「ほっとする時間」なんじゃないかなって思うんです。

あっという間に器が空っぽになったときの、あの満足そうな表情。あれを見ると、こちらも自然と肩の力が抜けます。

レシピに正解なんてありません。私も最初は手探りでしたし、今でも「これでいいのかな?」と考えることはあります。でも、**“この子のために作る”**という気持ちが、きっと一番大切なんだと思っています。

次章では、よりさっぱりとした味わいの「白身魚と野菜の蒸し煮」をご紹介します。こちらも私の中では“信頼できる一品”です。

レシピ② 白身魚と野菜の蒸し煮 ― 体も心も軽くなる一皿

※写真はイメージです。実際の出来上がりとは異なります。

食欲はあるのに、なんとなくこってりしたものは避けたい…。そんなときに私がよく作るのが、白身魚と野菜の蒸し煮です。

このレシピは、口当たりがやわらかく、油も使わないから胃腸にとてもやさしい。あっさりとしていても、味気ないどころか、素材そのものの甘みや香りがふわっと広がって、うちの子はいつも夢中になります。

正直なところ、このレシピに出会ってから「魚って、もっと早く使っていればよかった」とさえ思いました。

材料(中型犬 約1食分)

- タラやカレイなどの白身魚(骨・皮なし)60g

- キャベツ 20g

- にんじん 15g

- さつまいも 30g

- 水 100ml

作り方

- 準備

魚は小骨や皮をきれいに取り除いて、一口大にカット。キャベツは細かく刻み、にんじん・さつまいもは薄切りにして火が通りやすいようにしておく。 - 蒸し煮にする

鍋にすべての材料を入れて、水を注ぎ、中火でふたをして10〜15分。野菜がしんなりし、魚に火が通ったら完成。 - 冷ます

必ず、器に移してから人肌になるまでしっかり冷ましましょう。

このレシピの魅力

白身魚は低脂肪・高タンパクで、消化もとても良いのが特徴。シニア犬やダイエット中の子、運動量が少ない子にも安心して使えます。

キャベツのほのかな甘みと、さつまいものやさしい香りが重なるこの一皿は、うちでは「穏やかな日」の定番ごはん。

犬にとっての“おいしい”って、たぶん刺激的な味じゃなくて、安心して毎日食べられる、そんな味なんだろうと思います。

それに、魚を使うことでレパートリーがぐっと広がります。お肉が続いたときの“味変”にもなるし、アレルギー対策としても役立ちます。

もちろん、骨の取り残しだけは絶対NGなので、そこだけは丁寧に、時間をかけて確認しています。

犬の体調や気分に合わせて、私たちがレシピを変えてあげられるって、よく考えるとすごいことですよね。

毎日のごはんが、“ただのルーティン”じゃなく“その子の今日に寄り添うもの”になる。

それが手作りのいちばんの価値だと、私は感じています。

次章では、炒めもの好きの子にぴったりな「卵とブロッコリーのミニ炒めごはん」をご紹介します。

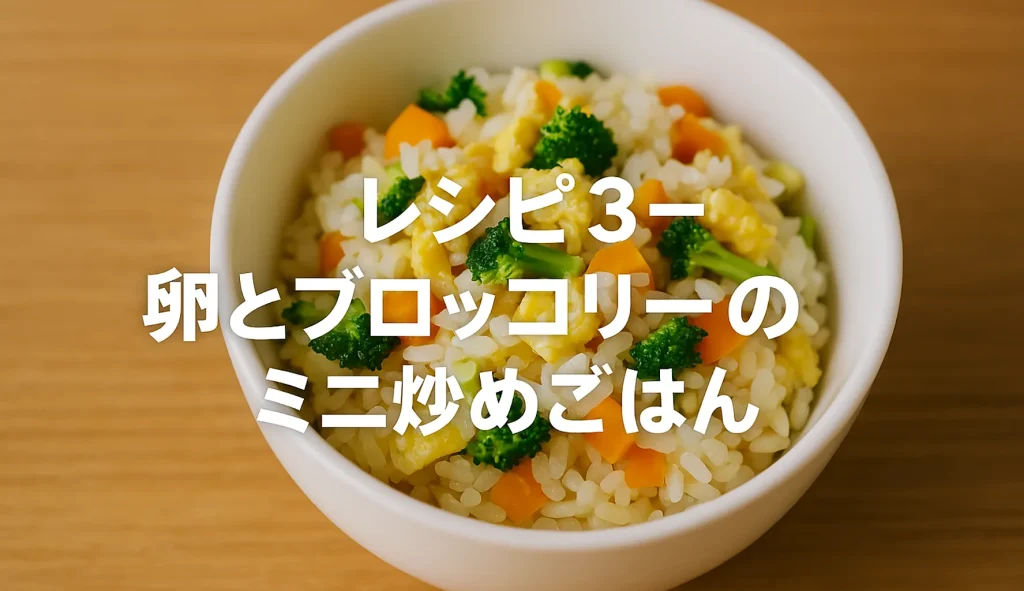

レシピ③ 卵とブロッコリーのミニ炒めごはん ― 手抜きじゃない、工夫でできる一皿

※写真はイメージです。実際の出来上がりとは異なります。

正直なところ、毎日手作りごはんを用意するのは、思っているよりずっとエネルギーが要ります。

特に仕事帰りでクタクタの日や、朝からバタバタしているときなんかは、「今日はもうドッグフードでいいかな…」と思ってしまうこともあります。

そんなとき、私がよく頼るのがこの炒めごはんです。

火の通りも早くて、包丁を使うのも最小限。だけど、犬にとって嬉しい栄養も香りもちゃんとある。

“手をかけること”が愛情じゃないんだなって、このレシピを作るたびに思います。

材料(中型犬 約1食分)

- 卵 1個

- ブロッコリー(下茹で済) 20g

- にんじん(できれば柔らかめ) 10g

- 白米(冷やごはんでも問題なし) 70g

- オリーブオイル ほんの少し(小さじ1/4〜1/2程度)

作り方

- 野菜の準備

にんじんは薄切りか細かいみじん切りに。ブロッコリーは房を崩して細かく。うちはまとめて茹でて冷凍保存しています。 - 炒める

小さめのフライパンにオリーブオイルをほんの少し。卵を先に炒めて、半熟のうちに野菜とごはんを加えます。

火は中火よりやや弱めで、焦がさないようにさっと炒めるだけで十分。 - 冷ます

器に移したらしっかり冷まします。白ごはんが熱を持っていることが多いので、必ずチェックを。

私がこのレシピを選ぶ理由

この炒めごはんは、材料の組み合わせも調理の流れも「なんとなく予想がつく」くらいシンプル。でも、それがちょうどいい。

卵の香りって、犬にとっても食欲をそそるみたいで、忙しくて手抜き気味な日でも、これを出すと尻尾を振ってくれるんです。

ブロッコリーは実は栄養の宝庫で、ちょっと入れるだけでもビタミン類が補えるし、にんじんもほんのり甘くて食べやすい。

ごはんは冷えててもOK。温め直すときは水をほんの少し足してあげると、ふんわりして消化にもやさしくなります。

手間は省いても、気持ちは手放さない

「しっかり作らなきゃ」という気持ちに縛られてしまうと、手作りごはんってすごくしんどくなります。

でも、こういう“すぐできて、それなりに栄養のあるごはん”をいくつか持っておくと、「今日もやってあげられたな」って小さな満足が残るんです。

手間を省くことと、手抜きをすることは、違う。

大事なのは、“どう作ったか”より、“どう気持ちを込めたか”じゃないかなと、私は思っています。

次の章では、これまでのレシピをどう保存して、どう与えるか。

せっかく作った手作りごはんをムダにしないためのコツを、私なりの方法でご紹介します。

保存と与え方のコツ ― 作ったごはんを、ムダにしない工夫

手作りごはんを続けるうえで、私が最初につまずいたのが「保存の仕方」でした。

せっかく時間をかけて作っても、翌日には風味が落ちていたり、冷蔵庫の奥で忘れられていたり…。そういう経験、きっとあると思います。

この章では、私が普段からやっている**“ちょっとしたルール”と“習慣”**をご紹介します。派手なテクニックじゃないけれど、これを守るだけでずいぶんラクになります。

冷蔵保存の基本 ― 作った当日が勝負

私は作ったごはんをその場で冷まして、小分けにして密閉容器に入れています。

冷蔵なら翌日〜2日以内が限界。目安というより、“美味しく食べられるうちに”という感覚で、早めに与えるようにしています。

もし「明日忙しくて作れないな」と分かっていれば、夜のうちに翌朝の分も一緒に作って冷蔵庫へ。

あとは出すだけなので、朝のバタバタも減ります。

冷凍保存のコツ ― 小分け+日付メモで迷わない

冷凍は便利ですが、油断すると「これ、いつの分だっけ?」となりがち。

私は1食分ずつラップに包んで、フリーザーバッグにまとめて入れ、日付を書いたマスキングテープを貼るようにしています。

袋の外に「ささみ&かぼちゃ」など簡単なメニュー名を書いておくと、解凍時の失敗も減ります。

解凍はレンジか冷蔵庫。自然解凍は雑菌が心配なので避けています。

与え方の工夫 ― 食べ方も、犬それぞれ

どんなにがんばって作っても、「今日は食べないなあ…」という日もあります。

うちでは、そんなときは無理に食べさせず、食べなかった分は30分以内に片づけるようにしています。常温で放置すると傷みやすいので、そこは割り切りです。

また、食欲が落ちている日には、少しだけお湯をかけて香りを立たせたり、いつもと違うお皿に変えてみたりするだけで、食いつきが変わることもあります。

「完璧」じゃなくていい。むしろ、“ちょっと不器用なくらい”が続けやすい。

手作りごはんを始めたばかりの頃、「冷凍保存までしてる人ってすごいな…」と感じていました。

でも今は、“自分が続けられる範囲で工夫する”ことの方が大事なんじゃないかと思っています。

余らせない工夫も、うまく食べさせる工夫も、完璧じゃなくていい。

ただ、「今日も作ってあげられたな」という感覚は、きっと犬にも伝わっていると信じています。

次章では、これまで紹介した3つのレシピを振り返りながら、応用のヒントやアレンジの仕方についてまとめていきます。

最後に、私が手作りごはんを続ける理由も、あらためてお伝えしたいと思います。

まとめとアレンジのヒント ― “あなたのごはん”が、いちばんのごちそう

ここまで3つのレシピをご紹介してきましたが、大切なのは“この通りに作ること”ではありません。

むしろ私は、「レシピは“きっかけ”にすぎない」と思っています。

愛犬の体調、好み、季節、その日の気温や気分――。

手作りごはんは、それに合わせていくらでも変えていい。正解は1つじゃないからこそ、おもしろいんです。

おさらい:今回紹介したレシピ3選

- 鶏ささみとかぼちゃのおじや

→ 体調が不安な日や、食欲が落ちているときにおすすめ。やさしさを食卓に届ける定番メニュー。 - 白身魚と野菜の蒸し煮

→ あっさりとした仕上がりで、胃腸への負担が少ない。ダイエット中やシニア犬にも◎。 - 卵とブロッコリーのミニ炒めごはん

→ 時間がない日や、手軽に栄養を整えたいときに頼れる一皿。

アレンジのヒント

私が意識しているのは、“今あるもので考える”柔軟さです。

- 例えば、ささみがなければ、鶏むねや豚ヒレで代用。

- 季節の野菜を使えば、買い物もラクでコスパもいい。

- ごはんをさつまいもや雑穀に変えるだけで、食感も変わります。

「今日はこれを混ぜてみようかな?」と考えるのが、日々のちょっとした楽しみにもなっています。

手作りごはんを続ける理由

私が手作りごはんを続けているのは、「健康にいいから」という理由だけじゃありません。

ごはんを通して、“今のこの子のこと”を感じられるからです。

今日は少し食べるスピードが遅いな。昨日より食いつきがいいな。食後に満足そうな顔をしてるな――。

そんな小さな変化に気づけることが、私にとって何よりのご褒美です。

完璧じゃなくていいんです。

うまくできなかった日があってもいい。

「今日もあなたのことを思って、ちゃんと作ったよ」って気持ちが、器の中に込められていれば、それがもう“ごちそう”だと思うんです。

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

あなたと愛犬の食卓が、あたたかく、たのしく、そして長く続いていきますように。

当サイトの記事は専門家・執筆者の経験・ChatGPT等のAIなど様々な情報源より執筆しています。